韩士林是我的父亲,2018年9月去世。在世时,感觉他就是一个日暮垂垂的老人;离开后,他的经历却每日在我脑海浮现,越来越清晰。感到从枪林弹雨中走来的父亲很不平凡,很值得敬重。我想说说他参加解放战争和抗美援朝的几件事。

二十世纪三十年代,中国战乱不止,民不聊生。在霸县(今霸州市)城里南后街,有一姓韩的人家。主人韩仲友凭做饭的手艺,在街上经营一家小吃铺,依此养家糊口。家中已经有三个孩子,两个儿子一个女儿。穷人的孩子早当家,虽然三个孩子年纪不大,也都给家里干些活计了。

1930年除夕夜,天气寒冷。一阵婴儿响亮的啼哭声,伴随着外面的鞭炮声,韩家第四个孩子出生了。这便是我的父亲韩士林(乳名石头)。

胜芳保卫战头部两处受伤

1946年6月,中国内战开始。1946年11月,16岁的父亲参军。他从小就有强烈的参军念头。父亲参军后,分到冀中军区第10军分区74团,成为一名解放军战士。第二年年初,父亲又分到75团当骑兵。

1947年4月初,解放军晋察冀野战军发起正太战役,集中主力向石家庄外围及石家庄到太原铁路沿线的国民党军发动猛攻。第10军分区部队共9个团的兵力,采取内线与外线相结合的战法对国民党进行反击,在冀中牵制敌人。国民党军共15000余人,以飞机、坦克、装甲车及多种火炮配合,进犯霸县胜芳。解放军拟定了内线重点防御、外线游动出击和敌后迂回阻截的作战方针,内线由76团、77团进行防守,74团、75团进行外线配合。文安大队在滩里等地担任警戒,胜芳大队则负责警戒东面的东段和辛章。冀中7旅20团的一个营进入,两个营活动在外线。这次战斗打了七天七夜,击毙敌军1800余人、炸毁敌军坦克3辆、缴获轻机枪23挺、手提机枪6挺、长短枪576支。

入伍不到半年的父亲第一次经受战火洗礼。国民党的飞机嗡嗡在头顶上盘旋,抛下的炮弹在阵地上炸出一个个大土坑,弹片四散飞去。股股热浪呛得人睁不开眼。地上的坦克和装甲车以及多种火炮形成一层厚厚的子弹网。一发炮弹打过来落在他的战友身旁,瞬间人就炸飞了。一块炮弹皮弹起来砸在父亲右额头上方,擦出一个深深的坑,所幸没有生命危险。看到周围战友的尸体,再看那些七零八落的残肢,父亲身上的血涌上头,他大喊着,端起枪射出一排排反击的子弹。又有一枚炮弹在阵地上开花,碎裂的弹片掀下父亲后脑勺的两块头皮。这场战斗和父亲一同入伍的那批战友,仅有二三人生还。

小时候我坐在父亲怀里,常用小手摸他右额头上的那个坑和他后脑勺那两个圆圆的疤痕,因为这里不长头发。我还不懂得,父亲是惨烈战争的幸存者。

战马在树林里不肯前行

1948年6月6日,国民党天津警备区所辖62军157师从天津出发,侵犯胜芳。6月下旬,为配合保北战役,牵制天津之敌,第10军分区部队受命攻打国民党军。战斗由10军分区司令员谢国仪、副司令员杨子华指挥,参战部队有75团和永清、胜霸、涿良宛、津武四个独立营。6月30日夜晚,解放军冒雨行动。各部队进入预定地点后,于7月1日凌晨发起攻势。首先,75团兵分三路从西面攻入城区中心,涿良宛独立营在北面攻进胜芳。这时,驻胜芳各部残敌向东溃逃,埋伏在胜芳东面的胜霸独立营和津武独立营,痛击溃逃之敌。余部跑到天津静海的台头一带,被63团消灭。这次战斗共毙敌100余人,俘国民党兵1000多人,缴获全部武器。保卫住胜芳后,军民联合拆除敌人的大小碉堡数百座,第二天奉命撤离。

18岁的父亲此时是一名骑兵,他负责骑马去团部送信。到一片树林时天色已晚,身下的战马突然停下来,无论怎样抽打就是不动窝。林子里黑魆魆的,树叶子沙沙声让人毛骨悚然。父亲翻身下马走近一看,原来好几个人头挂在树上,随风摆动。父亲的头发炸起来,身上不由地打着寒颤。他赶紧上马绕道疾驰,拂晓时分赶到团部。

1948年2月,74团、77团和民兵支队合编到75团。1948年11月,75团改编为华北野战军7纵21旅,改称62团。从入伍到1950年11月,父亲从一名战士、骑兵,先后任副班长、班长、宣传员、文化教员、文书等职。

1951年2月4日,军委正式命名高炮514团,属华北防司建制。此时,20岁的父亲与小他5岁的战友王世杰(王英)叔叔在东坝镇相识。王英叔叔是霸县胜芳人,1950年底从华北军事政治大学(今石家庄陆军指挥学院)预科班毕业,成为团里不可多得的文化人。他们二人不但是老乡,还同时分到205师514团的同一连队,二人性格脾气相投,很快就成了知心战友。当时部队开展大规模扫盲运动,王叔叔担任文化教员,父亲则是宣传员。从父亲的口中得知,王叔叔是个聪明人,记忆力好,随机应变能力强。

1951年6月17日,父亲的部队接到上级命令,去北京南苑机场接装,执行保卫首都的防空任务。后来部队又转移到石景山发电厂,父亲被组织派去学习无线电。

和战友王英同入朝鲜,担任无线电排长

1951年年底,抗美援朝进入关键时期。上级下达紧急任务,动员大家奔赴前线。战士们群情激奋,斗志昂扬,纷纷呈上血书报名参加。当时父亲已被提升为无线电排排长。无线电排有报务、话务、遥集等工种,王英叔叔是话务员。两个好战友都准备入朝奔赴前线。

1952年2月8日,514团奉命抗美援朝,父亲和王叔叔坐着闷罐车直达辽东省安东县(今辽宁省丹东市)火车站,到达安东后又改坐汽车奔向东沟县大孤山野战机场。这里地处一片荒原,跑道是由一张张草垫加上一条条钢板扣搭起来的。没有营房,大多数战士是搭起帐篷住,能够分组住在三五里外的农户家算是条件好的。在这样的环境下,志愿军要保证飞机随时出勤,升空作战,工作难度是可想而知的。大孤山的冬天,气温零下20多度。自从在鸭绿江这一带进驻了志愿军空军后,敌机再不敢轻易飞越我方领空。由于师部还处于初建时期,遇有敌情,往往是打扫战场空域,搜索掉队的敌机,抓住机会“扫它一阵儿”。志愿军分工不同,但士气激昂、勇猛顽强。

父亲和王英叔叔在无线电排负责电台,一起分到514团。1953年停战前夕,接上级命令驻扎在东北的志愿军过江,7月23日入朝执行一项秘密任务。部队出发当天大雨滂沱,父亲和王叔叔乘坐的敞篷车驶过鸭绿江铁桥后,车就泡在雨水中不能行驶。战士们从车上下来蹚着齐腰深的水艰难前行。年仅17岁的王叔叔个子太小,父亲边走边拉扯着他,终于到达目的地。

他们的任务就是保卫鸭绿江铁桥。这是后方通往前线唯一的一条大运输线,部队的武器、弹药、粮食、药品都是通过这条线。

父亲和王叔他们随团部行动,待遇稍好些,每人发两床被子。他俩的营房就是个一米深的方坑,坑底下铺上一层乌拉草当褥子。美国飞机轮番轰炸,父亲他们从驻地到作战室要穿过几条半人深的壕沟,然后钻进防空洞。电台有指挥台、情报台。父亲和王叔戴着耳机全神贯注地听,脑子转得飞快,收听情报然后传达给标图员,指挥员看着图指挥作战。

防空洞内冻得人站不住,二三分钟就得跺跺脚。 父亲和战友们饿了吃块压缩饼干或一把炒面,渴了就掰一块洞顶上的冰柱放在嘴里。后来王叔叔另有任务,被派到辽宁省东沟县大鹿岛的前沿监视哨所。

听父亲说,在这段时间,514团前后对空作战约80余次,击落敌机2架,击伤5架。当初,1950年挑飞行员的时候,如果父亲文化课(飞行员要求是高小学历,父亲是初小)满足条件的话,他就驾驶战斗机对敌作战了。

后来,接到上级指示,部队坐着闷罐火车回国。结束了抗美援朝的征程。

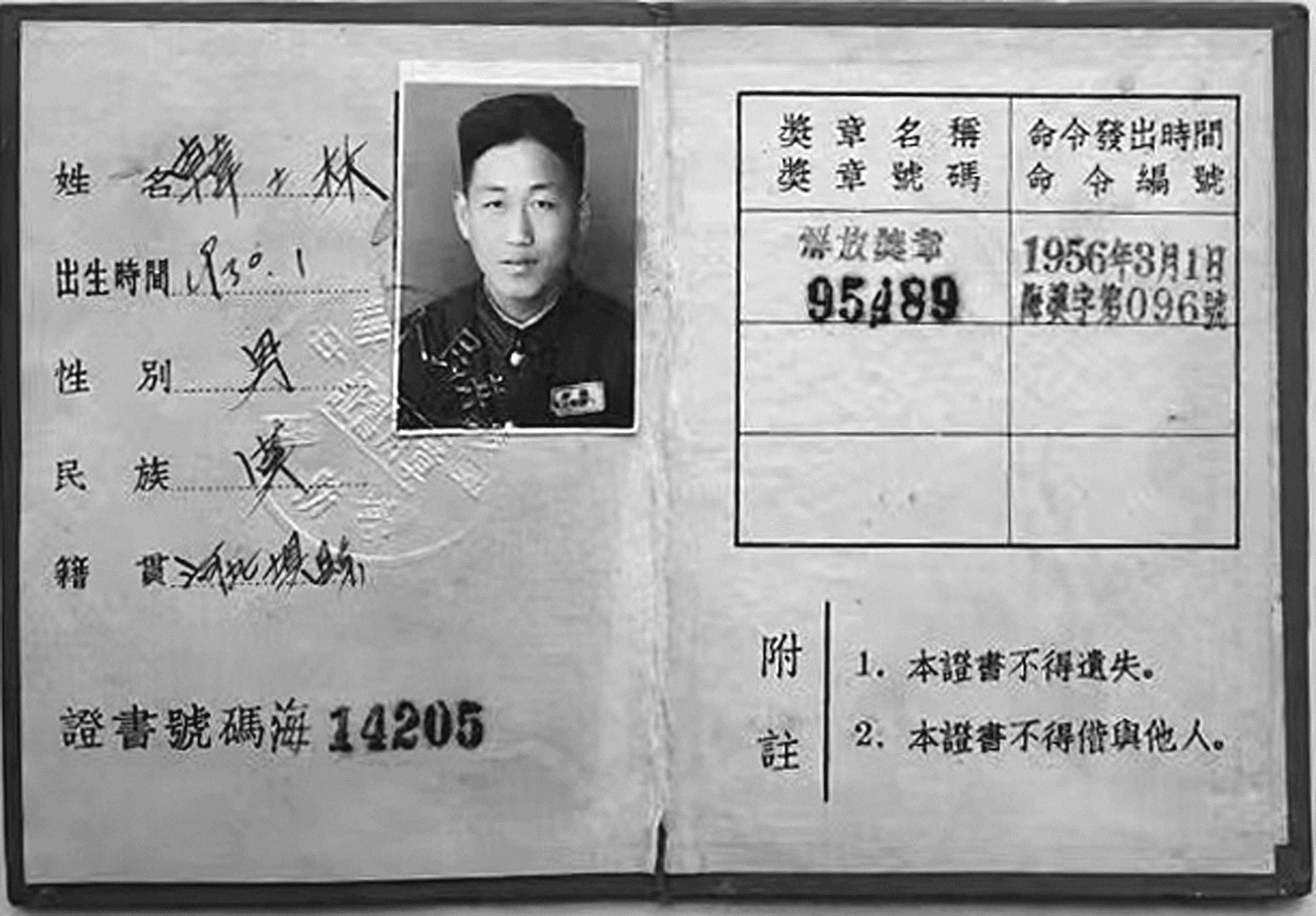

1955年1月,一江山岛之战打响。这是陆空三军联合登陆作战,是从“小米加步枪”到“飞机加军舰”的升级。担任排长的父亲参加了这场战役。父亲属于高炮防空部队,部队后方有一部电台。担任排长和侦查参谋的父亲和王叔叔的任务是日夜守护一部电台。一江山岛战役结束,驻守在大陈岛的国民党部队溃逃。战后,部队为他们每人发了一枚奖章。此后,王东叔叔复原到天津工作,父亲则继续留在宁波。

1955年9月,中国人民解放军大授衔。父亲此时已升任连长,被授予中尉军衔。当时,父亲激动的心情难以言表。

父亲韩士林16岁参军,征战疆场十余载,1985年9月离休。从解放战争到抗美援朝,出生入死,南北转战,由一个农家孩子,历练成一名忠诚的战士,一名共产党员。他常和我们说的就是,要坚定地跟着党走,少谋取个人回报,多为国家作贡献。

1947年韩士林当骑兵时留影。

1952年韩士林参加抗美援朝,任无线电排排长时留影。

韩士林的部分军功章